“人定胜天”是一种弥足珍贵的精神,尊重自然规律则是科学理念。在几十年的漫漫治沙路上,人们渐渐认识到,荒漠戈壁是经过长期的地质年代形成的自然地貌,而沙漠化主要是由于过度开垦放牧、超采地下水等人为活动导致的恶化现象。

一个“化”字,正是人们科学施力的靶标。

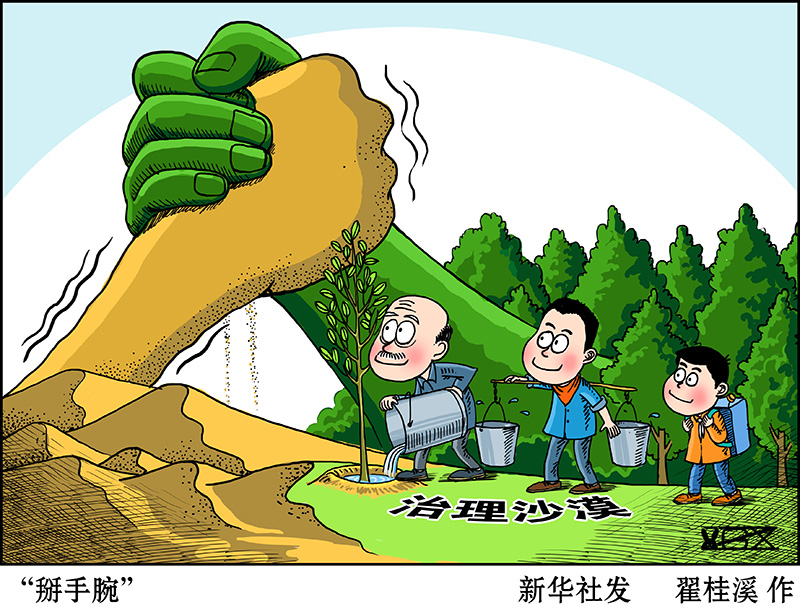

依靠精准发力、高效治沙,中国走出一条独具特色的治沙道路。从大密度造林到量力而行,从“用力过猛”到“打蛇七寸”,中国治沙从粗放式逐步走向精细化。

沙区生态脆弱,破坏容易恢复难。国家林业局防沙治沙办公室总工程师屠志方说,防沙治沙要坚持保护优先、合理利用的原则,任何生产经营活动必须把保护生态置于优先地位。

“原来习惯以大密度造林的方式来治沙,现在是通过低覆盖度治沙技术,以‘两行一带’的方式恢复植被,充分考虑沙区水资源承载力,保证治沙成效。”屠志方说。

宁夏针对不同区域采取不同治沙模式,在穿越腾格里沙漠的包兰铁路两侧建成卵石防火带、灌溉造林带、草障植物带、前沿阻沙带、封沙育草带组成的总面积6万亩的“五带一体”的防风固沙体系。

顶层设计不断完善,是中国治沙得以精准发力的根本保障。《中华人民共和国防沙治沙法》《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》《全国防沙治沙规划》等法律和规章制度相继出台,支撑起防沙治沙的工程建设体系、科研与技术推广体系、监测预警体系。

科学技术是精准治沙的第一推动力。抗旱造林、固沙压沙等治理技术不断进步,极大地提高了治沙成效。据测算,一台固沙车每天可铺设草方格沙障4万平方米,固沙效率是人工的50倍,成本约为人工的三分之二。

新疆生产建设兵团通过用乔、灌、草结合,网、带、片相贯联的“三线”式造林,在茫茫戈壁荒漠上建成了一个个渠路纵横、林带成网、粮蔬茂盛的“沙海半岛”。

因地制宜发展沙产业,是沙区各地探索出的治沙新动力。青海将治沙和沙产业发展相结合,形成“东部沙棘,西部枸杞,南部藏茶,河湟杂果”的发展格局。在青海湖环湖地区现已建成沙棘固沙林6万亩,探索了一套高海拔地区沙化土地科学治理模式。

沙区生存环境恶劣,自然承载力低下。人们在这里不仅要和风沙抗争,更要与贫困抗争。以治沙带致富、以开发促保护,是近年来人们探索出的一条有效路径。

新疆是我国沙尘暴的主要发源地之一,是影响西北、华北地区沙尘天气的路径区域。当地把治沙与治穷相结合,广泛吸纳民营企业参与,采取“政府主导、企业参与、全民攻坚”的模式,沙区特色经济植物种植面积已达873平方公里,企业93家,年总产值34.5亿元。

甘肃民勤县坚持“谁经营、谁投入、谁管护、谁受益”的原则,将国有荒沙地和治沙生态林承包到户、到企业,通过治理经营、发展林下特禽养殖、种植中药材等方式,拓展新的增收致富渠道。由于充分调动了积极性,既解决了治沙生态林后期管护问题,又促进了生态效益和经济效益双赢。

青海探索“谁承包、谁治理、谁开发、谁受益,可继承、可转让、可拍卖,长期不变”的政策,鼓励企业投资治理,调动社会参与积极性。内蒙古推广“企业+基地+合作社+农牧户”的经营模式,打造一批龙头企业,全区年销售收入100万元以上的林沙产业加工企业达274家。

只有当人们摆脱了生存困境后,才能以欣赏的眼光看待沙漠、亲近沙漠。随着经济社会的发展,中国开始探索沙漠公园建设,目前已开始建设70个国家沙漠公园,总面积3407平方公里。过去被人们视为“沙魔”的地方,如今开展起公共休闲、科学文化、宣传教育活动。人们亲身体验来之不易的治沙成效。

不可忽视的是,由于我国沙化土地面积大、分布广、危害重,防治任务仍然十分艰巨。国家已经提出,力争到2020年使全国半数以上可治理沙化土地得到治理。

今后,我国将进一步加大依法治沙力度,深化防沙治沙工作机制改革,探索建立生态补偿机制,鼓励社会力量参与防沙治沙和科技创新,推动防沙治沙工作取得新的进展。

没有比人更高的山,没有比脚更长的路。斗转星移,中国的治沙脚步从未停止,还将继续跋涉。

spring

spring 2017-01-11

2017-01-11 760

760