14

A+ 大 包文君

包文君 2023-09-12

2023-09-12 2719

2719杨晓升,中国作协报告文学委员会副主任、中国报告文学学会副会长、资深编审、《北京文学》原社长兼执行主编。历任《中国青年》杂志编辑、记者、文化版副主编、社会版主编,副编审,2000年调至《北京文学》任职。代表作有长篇报告文学《中国魂告急———拜金潮袭击共和国》《告警———中国科技的危机与挑战》《失独,中国家庭之痛》,中短篇小说集《身不由己》《日出日落》《寻找叶丽雅》,散文随笔集《人生的级别》等。作品曾获得第三届徐迟报告文学奖、新中国六十周年全国优秀中短篇报告文学奖、《小说选刊》“禧福祥杯”读者最受欢迎小说奖、浩然文学奖等多种奖项。

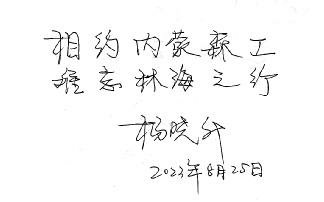

“此次生态文学笔会之行归纳起来就是:既看了大自然的秀美与壮观,又感受了历史的厚重与沧桑;既看到了现代林业人的精神风貌,又看到了林区未来的‘希望’,收获很大,不虚此行。”中国报告文学学会副会长、《北京文学》原社长兼执行主编杨晓升在接受记者采访时感慨道。

纵览大美林海,聆听森工故事,感受森林文化,体会林区人的质朴与热情,与小动物“零距离”接触……

杨晓升的生态文学笔会之行一路步履不停、一路体察观望、一路探究思考,让他认识了一个全新的内蒙古大兴安岭林区。杨晓升说:“这次来内蒙古大兴安岭林区,看到了秀美的白桦林、辽阔的湿地、壮观的云海日出,还喝到了白桦树汁,尝到了红豆,尽享了大自然的馈赠,让我印象深刻,也增长了见识,这些都是以前没有体验过的。就像当地人所说的‘吸吸氧气清清肺,吃吃野菜洗洗胃’,非常形象地描述了我们这次来到林区的感受。”

6天的时间,行走在内蒙古大兴安岭林区腹地,从根河到得耳布尔,再到莫尔道嘎,聆听几代务林人接续奋斗、守护林海的故事,探究务林人由“伐”转“护”,依托绿水青山大力发展绿色产业的实践探索,杨晓升感怀于自然生态的同时,更关注这背后“人的付出”与“人的力量”。

杨晓升说:“一路上我们看到了几代林业人为守护这片森林所做出的巨大贡献。老一辈林业人持续几十年在极端天气下爬冰卧雪,风餐露宿,把一棵棵栋梁之材运往祖国各地,有力地支援了国家的经济建设。林业人所付出的艰辛和牺牲是作为南方人的我无法想象的。随着国家生态文明建设的需要,林区顺应时代发展走上了转型之路,从过去‘砍树’转变为现在‘看树’,虽然过去林区采伐和输送了那么多木材,但经过务林人的共同努力,我们欣喜地看到生态已经逐渐恢复,绿色的植被重新占领了大兴安岭。”

“‘守护’这两个字看似轻松,但林业人在这个过程中付出了很多,不仅是心血汗水和体力,甚至要付出生命。”杨晓升说,在参观根河森工公司党员教育基地时,聆听全国优秀共产党员于海俊先进事迹,对以于海俊为代表的林业人充满了敬意,他们在危难时刻,挺身而出,身先士卒,冲锋在前,不怕牺牲,坚定而执着地守护着这片绿色。

“在历史的沧桑背后,我们还看到了林区发展的希望。比如林区的生态旅游,虽然由于气候原因,旅游黄金期很短,但却做得很有特色。还有对白桦树汁以及林下植物的研发等,这些新的绿色产业给大家带来了期待和希望。”杨晓升对林区未来的发展充满了信心。他表示,回去后要好好整理此行所收获的故事和感受,并将所思所感付之于笔墨。

采访结束,杨晓升对记者说:“虽然现在林区不再输送木材了,但内蒙古大兴安岭林区作为我国北方重要生态安全屏障,正以另一种方式继续为国家做着贡献,我要向守护在这里的林业人致敬,祝愿林区的未来更加美好。”